|

1897

- 1997

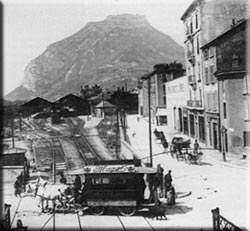

Centenaire SGTE / SEMITAG

Cars Ripert vers

la gare PLM

© Collection Musée Dauphinois |

L'histoire

des transports urbains dans l'agglomération Grenobloise

remonte à la seconde moitié du siècle dernier,

lorsque vers 1865 un certain Émile Cotte ouvre

un service de voitures de place depuis

le centre de la ville en direction de la gare

PLM (Paris-Lyon-Marseille) d'une part et

les environs d'autre part. A la fin de 1882 M.

Farçat, important entrepreneur de transports,

fait circuler des Cars Ripert, sorte d'omnibus

sans impériale à plate-formes ouvertes extrèmes,

tirés par deux chevaux, sur cinq itinéraires dont

le point de départ central est la place Grenette.

Les

parcours vont vers le pont du Drac, la Bajatière,

le petit séminaire du Rondeau (un peu avant Pont

de Claix), La Tronche et Saint-Martin d'Hères.

|

Pour

étoffer et moderniser ce réseau, à partir de mars 1875

-et jusqu'en 1898- de nombreuses demandes de concessions

seront déposées : 29 dossiers concernant 70 parcours

pour seulement 11 trajets à exploiter, avec 9 modes

de traction différents !

Parmi

ceux-ci, MM. Merlin et Chassary, futurs responsables

de la SGTÉ, SOCIÉTÉ GRENOBLOISE DE TRAMWAYS

ÉLECTRIQUES, proposent entre novembre 1894 et décembre

1895 huit lignes de tramways électriques. Ce mode de

traction est d'une modernité révolutionnaire. En effet,

la première installation électrique à Grenoble remonte

seulement à 1888 : quelques ampoules branchées sur la

place de la Constitution (aujourd'hui de Verdun) pour

le bal du 14 juillet. Lorsque la SGTÉ est constituée,

le 13 avril 1897, de rares carrefours seront équipés

d'une seule lampe; le bec de gaz et la lampe à pétrole

chez les particuliers auront encore de beaux jours devant

eux. Pour vous situer la nouveauté, notez que ce n'est

qu'en 1907 que le lycée de jeunes filles (aujourd'hui

Stendhal) recevra l'électricité; celui de garçons (Champollion)

attendra la fin de la première guerre mondiale, en 1918

!

| |

Lorsque

la SGTÉ met en service ses deux premières

lignes de tramways électriques il y a 100 ans,

le 17 avril 1897, depuis la place Vaucanson en

direction d'Eybens et de Varces, il existe deux

trajets de tramway à vapeur (Grenoble / Uriage

/ Vizille : juillet 1894 et Grenoble / Sassenage

/ Veurey : janvier 1895). |

Rapidement

le réseau SGTÉ se développe : un prolongement

sur Claix (depuis Le Pont Rouge) en novembre 1897, puis

4 lignes en 1900, sans l'aval de l'Administration, qui

interviendra le 26 décembre suivant. Depuis la Place

Grenette ces parcours vont en directions de La Tronche,

Voreppe avec embranchement entre le Pont de Vence et

La Monta, Gare PLM et Cimetière Saint-Roch. En

1901 une septième ligne SGTÉ relie la rue Félix

Poulat au Pont du Drac. En septembre 1902 la SGTÉ

reprend l'exploitation de la ligne à vapeur de Veurey,

qu'elle électrifiera jusqu'à Sassenage un an plus tard

et jusqu'à Veurey en octobre 1905. Enfin, en 1907 un

prolongement est réalisé de Varces à Vif, au cours duquel

est tenté un essai de traverses en béton d'une centaine

de mètres dans la plaine de Reymure. A cette époque,

le réseau totalise 60,33 km.

Après

un référendum (1) organisé en mars 1907 par la

commune de (Seyssinet)-Pariset, en vue de s'assurer

le soutien politique des contribuables, avec garantie

financière de la commune en cas de déficit, soit

1900 f. par an pendant 60 ans, le Département

de l'Isère inaugure le 1er mai 1911 (ce n'est pas

encore le jour de la Fête du Travail) une

ligne de trams électriques, appelée "la Navette"

entre Grenoble et Seyssins. |

|

C'est

le savoir-faire de la SGTÉ qui est mis à contribution

pour exploiter ce nouveau parcours : le matériel roulant,

les voies, les installations fixes et les gares restent

la propriété du Département de l'Isère.

le GVL monte vers

Villard de Lans

© Collection Jean Marie Guétat |

Après

de grosses difficultés géologiques à surmonter,

puis la première guerre mondiale qui entra”ne

d'insurmontables restrictions tant en matériel

qu'en personnel, est inauguré en juillet 1920

le prolongement de cette ligne de Seyssins jusqu'à

Villard-de-Lans, appelé Ligne GVL pour

Grenoble-Villard-de-Lans. La construction

fut terminée avec l'aide de prisonniers Allemands.

Longue de 39 km, avec une pente maximale de 68‰,

elle part de Grenoble (212 m.) pour grimper jusqu'à

Saint-Nizier (1170 m.) avant de redescendre en

douceur sur Lans (1020 m.) pour atteindre Villard-de-Lans

à 1023 m. d'altitude. |

Comme pour la ligne de Seyssins, c'est la SGTÉ

qui assure l'exploitation; tout le reste appartient

au Département. Il faut noter que c'est sur ce parcours

que circulent les seules motrices à boggies du réseau

SGTÉ-GVL.

Pour

en revenir au réseau SGTÉ de plaine, en juin

1923 est construit un prolongement de Vif aux Saillants

du Gua, pour lequel il faut utiliser de la dynamite

afin de casser la gangue de béton formée par 50 années

de transport de ciment d'une usine toute proche !

En

1925, dans le cadre de l'Exposition Internationale

de la Houille Blanche la démolition de la Porte

des Alpes (approximativement au carrefour place Paul

Vallier / boulevard Jean Pain actuels) entraîne le déplacement

des voies dans ce secteur et l'installation d'une boucle

provisoire de retournement. Un ultime prolongement de

quelques centaines de mètres devant le cimetière Saint-Roch

pour la Toussaint 1925 clôture le développement du réseau.

Alors à son apogée, avec les parcours GVL de

Seyssins et de Villard-de-Lans, le réseau SGTÉ

atteind 103,33 km de lignes, troncs communs cumulés,

auxquels il faut rajouter 3 Services Marchandises

SGTÉ, assurés avec deux tracteurs électriques spéciaux,

pour les abattoirs de Grenoble et les carrières de Pra-Paris

(Sassenage) et de Comboire (Seyssins). Le parc de matériel

roulant se com pose alors de 47 motrices, 54 remorques,

3 fourgons à bagages, 2 tracteurs et 81 wagons, essentiellement

des tombereaux et plate-formes.

Tickets SGTE

|

Face

à la concurrence des automobiles et des autocars

qui commence à se développer, la SGTÉ engage,

en 1927 pour une période de 10 ans, un vaste

programme de modernisation, appelé "Plan

de réadaptation". Il concerne à la fois

le matériel roulant (8 nouvelles motrices sont

acquises plus une quinzaine de petites remorques;

11 anciennes motrices sont entièrement reconstruites

dans les ateliers même de la SGTÉ), les

voies dans Grenoble sont modernisées (80 aiguillages

refaits, 6 voies d'évitement créées pour permettre

le croisement des trams sur ces lignes qui sont

toutes -à l'exception de celle du Cours Berriat-

à voie unique, une signalisation électrique

dans le secteur très chargé de Grenette/Poulat

accélère la marche des trams; l'ensemble des

voies traversant les villages sont remplacées

: le rail Vignole par du rail Brocca.

Enfin toute la billettreie est modernisée, avec

introduction du "ticket accordéon" accompagné

d'une réduction générale pouvant atteindre 50%.

Tout cela donne un temps un ballon d'oxygène

à l'exploitation SGTÉ, dont la fréquentation

remontera de 30%. Mais la situation se dégradera

à nouveau puisque dès 1936 appara”t un premier

déficit d'exploitation, qui se répètera l'année

suivante, engageant le Département de l'Isère

à ne plus subventionner le réseau dès 1938.

|

C'est

à ce moment-là qu'est mis au point un drastique "Plan

d'assainissement", accompagné de nombreux licenciements,

qui entra”ne la suppression de toutes les sections de

lignes de tramways au delà de 6 à 8 km. Ainsi disparaissent,

au profit d'autocars non SGTÉ, les destinations

de Voreppe, Noyarey/Veurey, Vif/Les Saillants, et Lans/Villard-de-Lans.

De plus, à la suite du Front Populaire, la

Loi des 40 heures de travail hebdomadaire oblige

à fermer les gares de trams des sections non touchées.

Seules subsistent celles de la place Grenette et de

la rue Félix Poulat.

La seconde guerre mondiale apporte son cortège d'abominations.

Le réseau SGTÉ, comme tout le monde, en subit

les nombreuses restrictions. Toutefois, à la demande

de la Ville de Grenoble, une ligne d'autocar est ouverte

par la SGTÉ en 1943, avec un véhicule à gazogène

qu'elle loue à un transporteur privé. Desservant la

cité HLM (2) de l'Abbaye, elle sera interrompue

trois jours après le débarquement en Normandie, sur

injonction des occupants Allemands.

Après

la seconde guerre les autorités locales profitent de

la situation de délabrement du réseau SGTÉ et

des motrices (14 peuvent encore rouler sur 49) pour

exiger leur remplacement par des trolleybus et des autobus.

En 1946 la SGTÉ essaiera, en vain, de faire maintenir

des tramways sur les parcours de Pont de Claix, Sassenage

et Saint-Nizier.

| Ainsi,

il y a 50 ans, les premiers trolleybus circulent

sur la ligne de Montfleury en juillet 1947.

C'est l'occasion de remplacer l'antique couleur

bordeaux des tramways par un deux tons rouge

(sous les vitres) et beige (montants de vitres

et toit). En 1949 la SGTÉ achète ses

premiers autocars (les premiers autobus n'arriveront

qu'en 1951) pour le trajet vers Pont de Claix.

Le

démantèlement du réseau de tramways est mené

tambour battant puisque, le 31 août 1952, circule

à Grenoble l'ultime engin voyageurs sur la ligne

du Pont du Drac. Le remarquable parcours

GVL, dont il ne subsistait que la section

jusqu'à Saint-Nizier, a été anéanti le 1er avril

1949. Il faut noter que le Service Marchandises

SGTÉ "Chaux de Pra-Paris" assuré depuis

Sassenage par du matériel ferroviaire et un

tracteur ferré électrique SGTÉ jusqu'à

la gare SNCF Marchandises de Grenoble

sera lui supprimé en 1955.

Pour

accompagner la forte expansion de l'agglomération,

c'est à partir de cette même année 1955 et jusqu'en

1966 que le réseau SGTÉ s'étoffe avec

de nouvelles dessertes et plusieurs prolongements,

tous réalisés avec des autobus. |

Dernier Tramway

SGTE

Le 31 août 1952 au soir

© Collection Lucienne Billoud |

Bizarement,

ce n'est que le 26 novembre 1962, soit 10 ans après

la disparition des trams-voyageurs, que la raison sociale

de la SGTÉ est modifiée de " Société Grenobloise

de Tramways Électriques" elle devient "Société

Grenobloise de Transports et d'Entreprises". Le

sigle ne change pas.

Palais des Sports,

1968

© Jean Marie Guétat

|

Malgré

l'augmentation de l'offre de transport, les

années 60 sont à Grenoble, comme dans la plupart

des villes Françaises, une période difficile

avec la chute de la clientèle, masquée un temps

grace aux Xèmes Jeux Olympiques d'Hiver qui

se tiennent en février 1968.

A

cette occasion, 40 autobus flambants neufs de

la RATP viennent prêter main forte à

la SGTÉ sur 3 itinéraires spécifiques,

intra-muros à Grenoble. 24 ans plus tard, c'est

l'agglomération Grenobloise qui prêtera des

autobus pour les J.O. d'Albertville.

La

situation de la SGTÉ se dégradant de plus en

plus, un Syndicat Mixte des Transports en

Commun (SMTC) est créé en octobre 1973 par

les élus de l'agglomération Grenobloise, en

vue de relancer et de développer le réseau.

|

La concession SGTÉ est arrêtée 3 ans avant son

terme, le 31 décembre 1974. Elle céde sa place

à la SÉMITAG, Société d'Économie Mixte

des Transports publics de l'Agglomération Grenobloise,

dont le nom commercial est TAG, qui reprend

l'exploitation dès le lendemain. |

|

Ne

fonctionnant pas sous le "régime risques et périls"

comme ce fut le cas pour la SGTÉ, la SÉMITAG

bénéficie de subventions publiques et du "Versement

Transport", taxe de 1% de la masse salariale (3) due

par les entreprises de plus de 9 employés, qui vont

lui permettre de développer très rapidement son réseau.

La première grande amélioration consiste à rajeunir

et augmenter le parc autobus-trolleybus : de 118 engins

en 1974 on passera à 239 quatre ans plus tard.

La

seconde grande opération est la création d'un "tronc

commun de lignes", le 2 décembre 1974, sur l'avenue

Alsace-Lorraine entre la rue Félix Poulat et la gare

SNCF, réservé aux transports publics et aux taxis.

Il concerne 15 des 25 lignes du réseau; en avril suivant

les 4 lignes de trolleybus rejoindront l'ensemble de

ce tronc commun, qui fut décrié par les commmerçants...

mais aussi apprécié par les usagers !

En août 1975 une gare d'échange pour bus est créée au

pied du nouveau centre commercial Grand'Place,

situé au sud de Grenoble.

Lors

de la rentrée scolaire 1976 les "cartes à voyages" laissent

la place aux tickets unitaires, avec changement de tous

les oblitérateurs.

| Un

nouveau dépôt d'une capacité de 250 autobus

et trolleybus est ouvert en avril 1977 à Eybens,

pour remplacer celui des débuts de la SGTÉ

rue Anatole France.

De

l'automne 1977 à l'hiver 1978 cinquante nouveaux

trolleybus sont acquis pour rénover, mais aussi

pour étendre le réseau de ces lignes électriques

(25-Meylan et 71-Eybens).

Les

premiers autobus articulés sont mis en service

au printemps 1978 sur la ligne 15 Gare SNCF

/ Villeneuve d'Échirolles (pratiquement le trajet

de l'actuelle ligne de tram "A"). |

Construction

du dépot d'Eybens

© Jean Marie Guétat

|

L'ultime

ligne exploitée avec des receveurs (la 2/4 : Sassenage/Grenoble/Hôpitaux)

est assurée "à agent seul" en mars 1979; la suppression

des premiers receveurs remonte à... 1954, sur la ligne

7 Saint-Égrève / Grenoble / Eybens !

Une

première ligne "en rocade" (26-Grand' Place / Domaine

Universitaire) est ouverte peu après la rentrée scolaire

1979.

Cette

année voit aussi la création du Service PMR (Personnes

à mobilité Réduite) qui débute avec 3 minibus spécialement

aménagés.

| |

En

1986 est ouvert le second dépôt SÉMITAG

à Sassenage, d'une capacité de 150 véhicules,

en prévision de la transformation de celui d'Eybens,

appelé à accueillir les futurs tramways modernes.

|

Ceux-ci

sont inaugurés en septembre de l'année suivante, il

y a 10 ans, sur la ligne "A" entre Grand' Place et Fontaine-La

Poya. Le tramway moderne de l'agglomération Grenobloise

est le premier au monde à être accessible aux usagers

en faiteuils roulants. L'ouverture de la ligne "A" entraîne

la restructuration d'une grande partie du réseau autobus-trolleybus,

avec apparition des n° de lignes en trentaine et cinquantaine.

Le retour du Tramway

en 1987

Livraison de la 1ère Rame du TAG

© Jean Marie Guétat

L'automne 1990 voit la mise en service de la seconde

ligne de tram "B" Gares / Universités via le CHU.

Programme Cité

Bleue

© Sémitag |

A

partir de 1992 est créé le concept Cité Bleue

-avec changement de couleur des véhicules qui

abandonnent le rouge pour un bleu et gris comme

le tramway- pour identifier les lignes qui sont

améliorées tant dans leur profil que leur matériel

roulant : c'est la ligne 13-La Luire qui est

la première concernée.

Au

cours de la rentrée scolaire 1992 sont mis en

service sur la ligne 33 St. Martin d'Hères /

St. Égrève de nouveaux autobus articulés fonctionnant

avec un mélange de 30 % d'huile de Colza -une

première nationale pour ce taux- le mélange

avec le gasoil étant appelé Diester.

|

En

septembre 1994 sont introduits pour la première fois

des Ami'Bus, engins à gabarit réduit pour les

lignes du pied du Vercors.

Premiers bus

accessibles en 1996

© Arnaud Oudard |

Au

printemps 1996 apparaissent les premiers autobus

à plancher bas facilitant l'accès à bord, également

munis d'un système d'agenouillement (abaissement

du côté des portes) qui permet d'accueillir

un usager en fauteuil roulant; ces bus circulent

sur la ligne 11-Comboire / Le Carina à St. Martin

d'Hères.

Le même jour le tram ligne "A" est prolongé

de Grand' Place à Échirolles - Auguste Delaune.

En

juillet 1996 la SÉMITAG reçoit le certificat

de qualité ISO 9001 (premier réseau urbain

de transports à obtenir cette distinction).

|

Enfin,

un nouveau prolongement de la ligne "A" sera ouvert

à l'exploitation jusqu'à Denis Papin, à la fin de cette

année 1997.

Conception

et réalisation : Jean Marie Guétat, Standard

216 Histo Bus Grenoblois

Novembre 1997

>

Retour Sommaire de l'Histoire des Transports

|